背骨治療の専門医に聞いてみました

足のしびれや痛みの原因となる脊柱管狭窄症高齢でも負担の少ない内視鏡手術とは

国際医療福祉大学病院 整形外科

脊柱管狭窄症の手術では、一般的な合併症として感染と硬膜外血腫が挙げられます。感染はどの手術にも起こり得ますが、内視鏡手術では筋肉を大きく剥がさないため、感染のリスクは従来よりも低い傾向にあります。一方で、内視鏡手術は限られたスペースで行うため、わずかな出血でも血腫ができやすく、術後の硬膜外血腫のリスクはやや高いと考えています。そのため、手術後にはドレーン(血抜きの管)を使用し、必要に応じて留置期間を長めに取るなどの対策を行います。

なお、抗凝固剤(血液をサラサラにする薬)を服用している方は、手術前に医師の指示に従って休薬することが大切です。服用を続けたままだと、出血や血腫のリスクが高まり、場合によっては手術を延期せざるを得なくなります。

近年は、高齢の方でも「早期離床・早期リハビリ」が基本方針です。ベッドで安静にしているよりも、起き上がって体を動かすほうが早い回復を期待でき、痛みも軽く感じられる傾向にあります。長く寝たきりにすると筋力や体力が落ちて回復が遅れるため、可能な範囲で翌日から起き上がり、歩くことを勧めています。特に、内視鏡を用いた手術は体への

負担が少ないため、ほとんどの方が翌日には歩行を始められます。

手術前に歩ける距離が短かった方は、体力の低下によってリハビリに時間がかかることもありますが、焦らず少しずつ歩行距離を伸ばしていきます。入院期間の目安は、除圧術でおおむね1 週間、固定術を伴う場合は1 〜2 週間ほどです。

体力の回復を進めるため、日常生活の中で少しずつ体を動かすようにしましょう。私は「まずは家の周囲の散歩から始めてください」とお伝えしています。外来診療のたびに「どのくらい歩けるようになりましたか?」と確認し、回復の目安として歩行距離の変化を一緒に見ていきます。

固定術の場合は、退院後も2 カ月間程度はコルセットをつけて過ごします。痛みやしびれが改善すると「もう治った」と感じる方もいますが、実際にはまだ回復途中です。骨や筋肉の修復には時間がかかるため、医師の指示があるまでは着用を続けることが大切です。

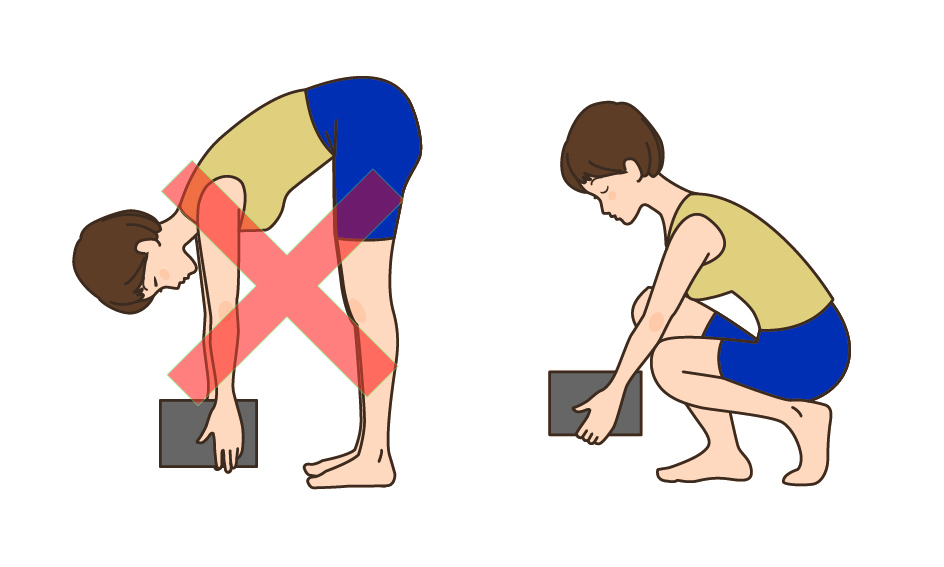

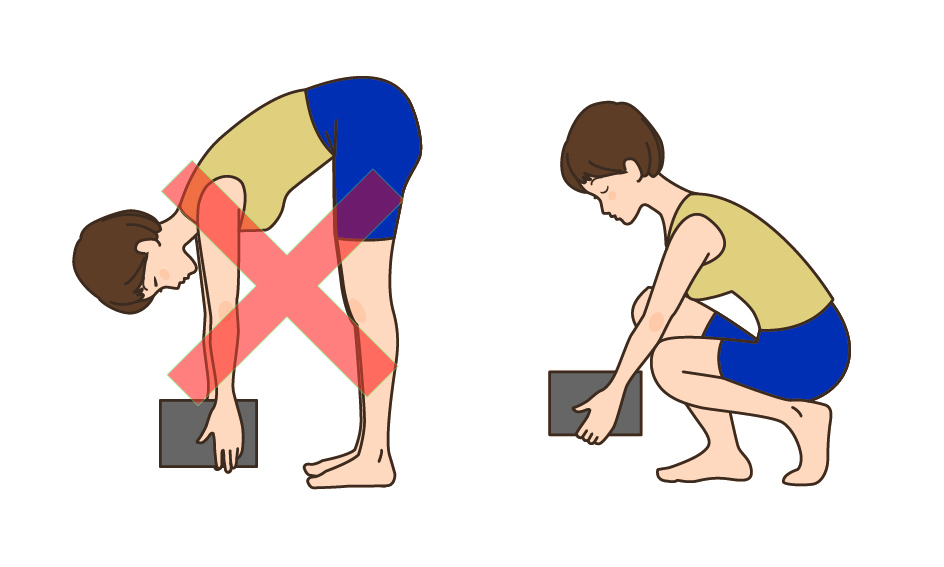

また、スクリューに負担をかけ、緩みの原因となることを避けるため、前屈や腰をねじる動きも術後2 カ月間ほどは控える必要があります。その後、レントゲンで骨の癒合を確認しなら、少しずつ動きを増やしていきます。3カ月から半年ほどで骨がしっかりと癒合すれば、日常生活における制限は特にありません。腰をかがめての農作業や趣味のスポーツなども特に制限なく行うことができます。

脊柱管狭窄症は、足のしびれや痛みなどの症状によって歩行が難しくなり、日常生活全体に影響が及びやすい病気です。症状や進行の程度は人によってさまざまですので、しびれや違和感が続く場合はそのままにせず、まずは整形外科で相談してみてください。

早い段階で診断がつけば、保存療法で対処できる場合も多く、必要に応じて適切な治療を行うことで、日常生活への支障を改善することが可能です。自分の足で歩ける状態を保つことは、心身の健康維持や生活の質向上にもつながります。内視鏡手術など体への負担が小さい手術方法も広がってきた今、脊柱管狭窄症は「年齢のせい」とあきらめる病気ではないことを意識してほしいと思います。